2.Alkene

2.1 Ethen

2.1.1 Eigenschaften

2.1.2 Ermittlung der Summenformel

2.1.3 Strukturformel

2.1.4 Vorkommen, Gewinnung und Verwendung

2.1.5 Nachweis von Alkenen (Mehrfachbindungen)

2.1.6 Isomerien von Alkenen

2.1.7 cis-trans-Isomerie

2.2 Nomenklatur der Alkene

2.3 Katalytische Hydrierung ⇔ Eliminierung

2.4 Vergleich: Ethen – Ethan

- Details

- Geschrieben von: Wolfram Hölzel

2 Alkene

2.1 Ethen

2.1.1 Eigenschaften

- farbloses, brennbares Gas;

- die Flamme leuchtet stärker als bei Methan und Ethan;

- Siedetemperatur: -104°C

- Schmelztemperatur: - 169°C

2.1.2 Ermittlung der Summenformel

a) Qualitative Analyse (Verbrennungsanalyse)

Bei der vollständigen Verbrennung von Ethen entstehen H2O und CO2.

b) Quantitative Analyse (Bestimmung der molaren Masse)

Die molare Masse von Ethen: M(Ethen) = 28 g/mol

Die Molekülmasse von Ethen: 28 u

c) Summenformel (Molekülformel): C2H4

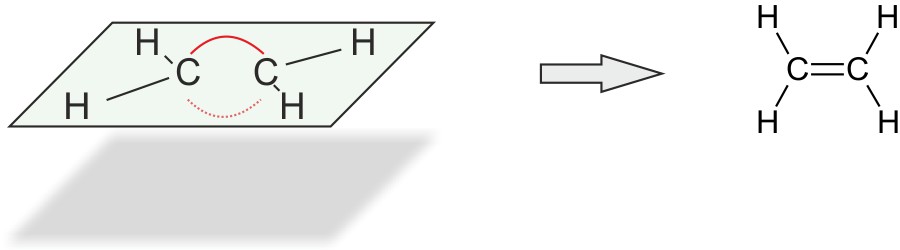

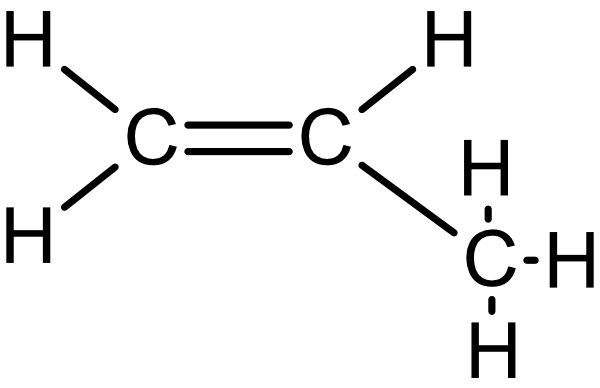

2.1.3 Strukturformel

Die Doppelbindung zwischen den beiden C-Atomen wird durch zwei Elektronenpaare gebildet. Diese stoßen sich ab. Man spricht von einer „Bogenbindung“ („Bananenbindung“).

Im Ethen Molekül betragen die Bindungswinkel 120°.

Alle Atome liegen in einer Ebene.

Die C=C-Doppelbindung verhindert die freie Drehbarkeit um die C-C-Achse.

Aufgabe: Wie viel Liter Luft benötigt man bei der Verbrennung von 2 l Ethen

{slider title="Lösung" open="false" class="icon"}

C2H4 + 3 O2 → 2 CO2 + 2 H2O

1 Molekül 3 Moleküle 2 Moleküle 2 Moleküle

Stoffmenge n: 1mol 3 mol 2 mol 2 mol

Mol. Volumen V 22,4 L 67,2 L 44,8 L

Dreisatz: x/2L = 67,7L/22,4L

Zur Vollständigen Verbrennung von 2 L Ethen benötigt man 6 L Sauerstoff, d.h. 30 L Luft.

{/sliders}

.

2.1.4 Vorkommen, Gewinnung und Verwendung

a) Vorkommen

Bei Pflanzen als Hormon (Phytohormon). Steuert:

- Fruchtreifung

- Keimwachstum

- Entwicklung

- Dickenwachstum

- Blattfall

- Informationsweitergabe an benachbarte Pflanzen

b) Gewinnung

- Cracken von Erdöl

c) Verwendung

- Reifung von Früchten

- Herstellung von organischen Stoffen (Kunststoffe, Tenside, ...)

- Details

- Geschrieben von: Wolfram Hölzel

2.1.5 Nachweis von Alkenen (Doppelbindung)

Versuch: Ein Erlenmeyerkolben wird unter Wasser mit 250 ml Ethen gefüllt, anschließend werden 0,5 ml Brom dazugegeben und mit dem Stopfen verschlossen.

Alternativ: Hexen + Bromwasser (VORSICHT FALLS MAN BROM NIMMT ⇨ heftige Reaktion)

Beobachtung:

Die Bromfarbe verschwindet; Volumenabnahme; der Erlenmeyerkolben wird warm; es entsteht ein flüssiges Produkt, die Dichte ist größer als 1 g/cm³.

Auswertung:

Zwei Hypothesen:

I) Substitution:

II) Addition:

Ergebnis

Bei der Reaktion Ethen + Brom entsteht (fast) nur ein Reaktionsprodukt. „Bromwasserstoffnebel“ waren kaum zu sehen. Es fand somit eine Addition statt.

Additionsreaktionen: Reaktionen bei denen sich zwei Moleküle zu einem Molekül vereinigen! Es kommt dabei zur Anlagerung von Atomen oder Atomgruppen an Doppelbindungen (Mehrfachbindun-gen).

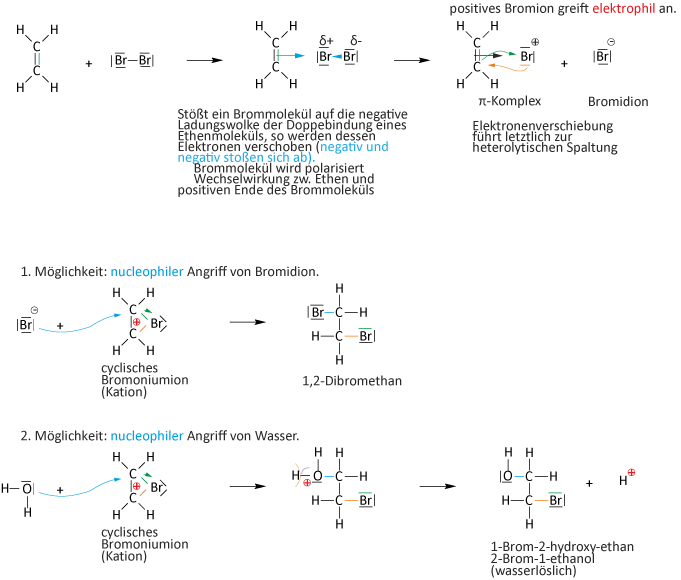

Reaktionsmechanismus: AE-Reaktionen (elektrophile Addition)

= typische Reaktion von Alkenen

- Details

- Geschrieben von: Wolfram Hölzel

2.1.6 Isomerien bei Ethenderivaten

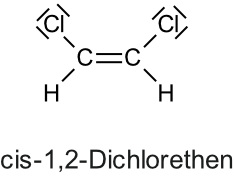

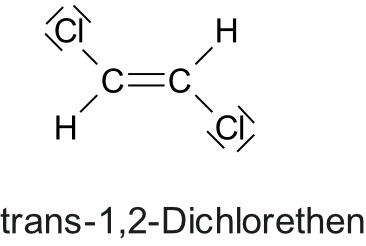

Von Dichlorethen gibt es drei isomere Verbindungen:

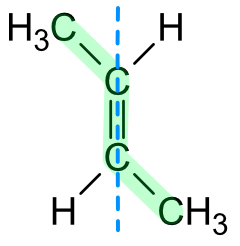

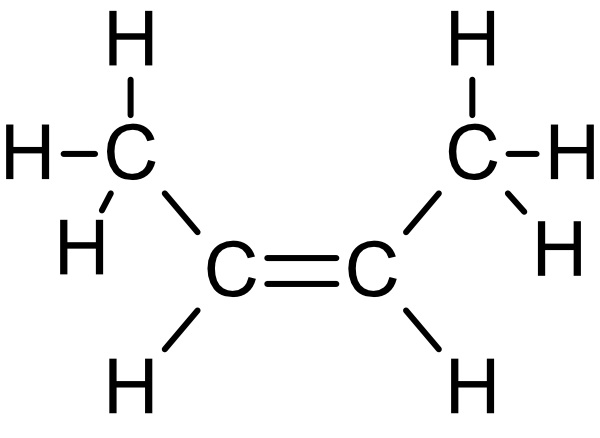

2.1.7 cis-trans-Isomerie (bzw. E/Z-Isomerie

Die Doppelbindung blockiert die Drehbarkeit um die C-C-Bindungsachse. Die cis-trans-isomeren Verbindungen unterscheiden sich in ihrem physikalischen (und chemischen) Verhalten.

|

|

|

Dipol

|

kein Dipol (symmetrisch)

|

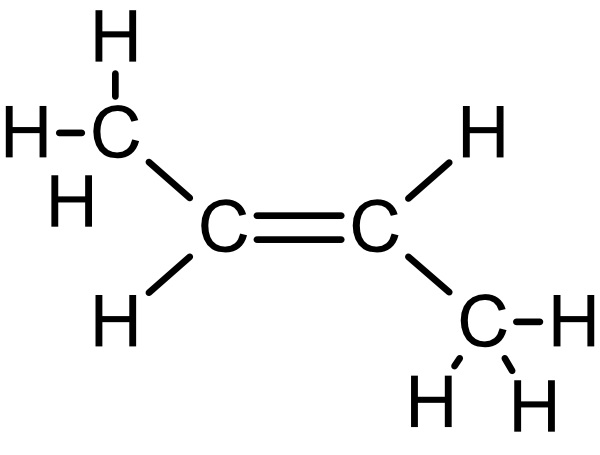

a) trans (lat) = hinüberschreiten, jenseits heute als (E)-Isomerie

Die wichtigen Substituenten (Alkylgruppen, Halogen-Atome, Hydroxylgruppe, ...) liegen auf der gegenüberliegenden Seite der Doppelbindung.

Heutzutage bezeichnet man es auch als (E)-Isomere, wobei (E) für entgegen gemerkt werden kann.

Beispiel: trans-But-2-en (= trans-2-Buten) = (E)-But-2-en.

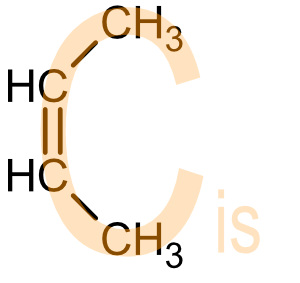

c) cis (lat) = diesseits heute auch als (Z)-Isomere

Die wichtigen Substituenten liegen auf der gleichen Seite der Doppelbindung.

Heute auch als (Z)-Isomere von zusammen.

Beispiel: cis-But-2-en (=cis-2-Buten) = (Z)-But-2-en

Eselbrücke: cis: Ein cis-Molekül hat die Form wie ein "C" von "cis".

- Details

- Geschrieben von: Wolfram Hölzel

2.2 Nomenklatur der Alkene

Da die Nomenklatur der Alkene ähnlich zur Nomenklatur der Alkane ist, soll dieses Thema gleich als Übung besprochen werden. Schüler des Limes-Gymnasium Welzheims: siehe AB!

a) Nenne die homologe Reihe der Alkene bis Decen.

{slider title="Lösung - Homologe Reihe" open="false" class="icon"}

Hinweis: Methen kann es nicht geben; wie sollte bei einem C auch eine C=C-Doppelbindung entstehen. ;-)

Ethen - Propen - Buten - Penten - Hexen - Hepten - Octen - Nonen - Decen

{/sliders}

b) Zeichne die Strukturformeln von Propen, 1-Buten, cis-2-Buten, trans-2-Buten und 1,3-Butadien.

{slider title="Lösung" open="false" class="icon"}

Propen:

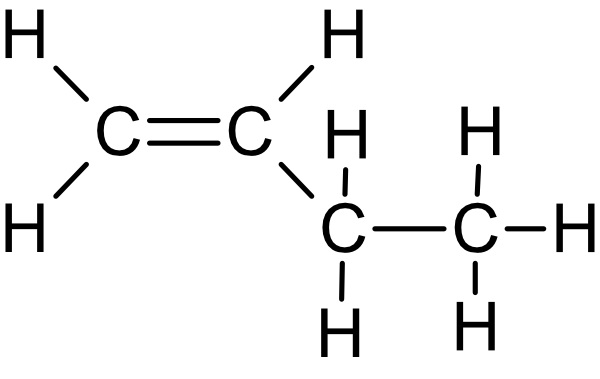

1-Buten:

cis-2-Buten:

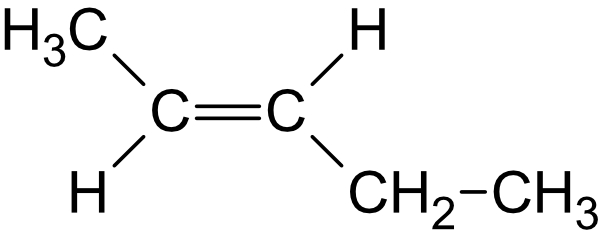

trans-2-Buten:

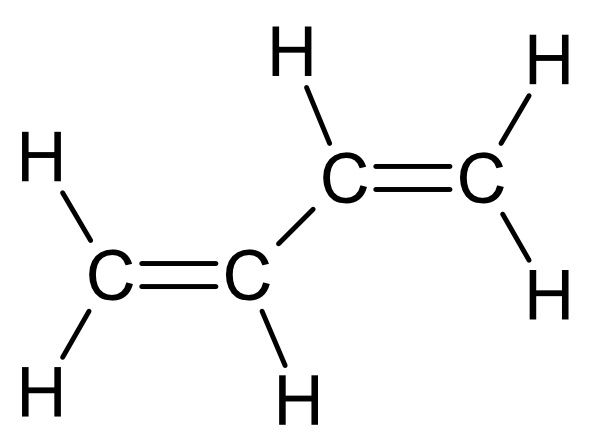

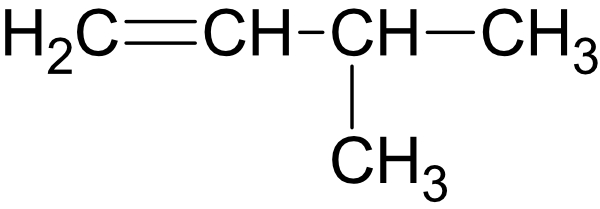

1,3 Butadien:

{/sliders}

c) Gib die Molekülformel von Propen an.

{slider title="Lösung - Molekülformel von Propen" open="false" class="icon"}

C₃H₆

{/sliders}

d) Benenne die folgende Verbindungen.

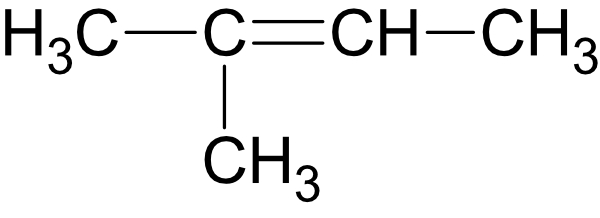

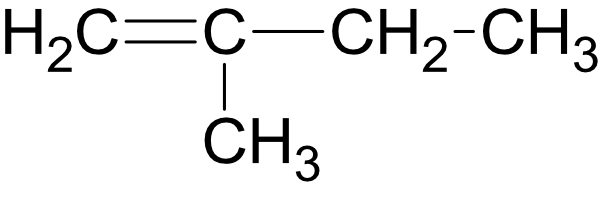

I:

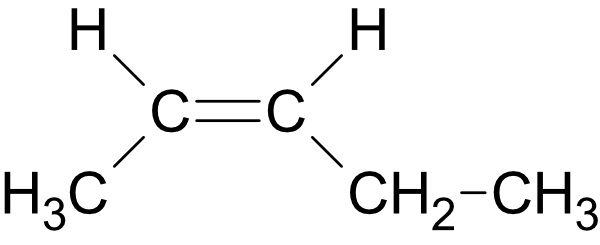

II:

{slider title="Lösung" open="false" class="icon"}

I.: Penta-1,3-dien

II. cis-Pent-2-en

{/sliders}

e) Zeichne die Strukturformeln der isomeren Pentene und benenne die Verbindungen.

{slider title="Lösung - Pentene" open="false" class="icon"}

Pent-1-en:

cis-Pent-2-en:

trans-Pent-2-en:

3-Methylbut-1-en:

2-Methylbut-2-en:

2.Methylbut-1-en:

{/sliders}

- Details

- Geschrieben von: Wolfram Hölzel